“How long do you have to love somebody until it's just habit? And at a certain point in time, isn’t it

necessary to reassess that love to make sure it isn’t habit? Habit isn’t magical; love, on the other hand,

love that reasserts itself each day, is… See, love is a forsaken word: the fact that the zenith of all

emotion is made into a sayable, tangible (in some effect) thing is to degrade the principle completely.

Love

is beyond words, beyond itself even. But the worse is when it is mistaken, misunderstood, misused.” —

Excerpted from my sophomore-year writing journal in Mr. Zavatsky’s English class, Trinity School, Winter

2003

I am joking with a friend–but meaning every word of it—when I type the following direct message on Instagram: “Seeing someone reading All About Love used to mean that you could consider having a relationship with them… now it just means you’re about to get gaslit. Lol.” Like so many facets, texts, sayings and didacts of progressive praxis, this text, this canon, this guide to everything you need to know about the most universally admired and desired feeling, this jumping-off point for so many deep and meaningful conversations, has been dangerously misappropriated and defanged. Of course, there is a difference between buying a book and posting it in your selfie, and there is a difference between letting your eyes touch the words on a page and deep consideration of, if not conversation with, a text, a difference between reading and absorbing. Some people, for example, read the Bible, but fewer people interpret it, and an even smaller cohort do so with the complexities and nuances that are required of a (to be) embodied text from 3,000 years ago. And, of course, a close reading would include a problematization of claims of authorship. It is an extremely slim margin of Bible readers who then live by a complex interpretation of this text. hooks’s All About Love is no different.

Portrait of bell hooks.

Portrait of bell hooks.

I would like to believe there is some likeness between hooks’s and my critical practice: We are both using critical thinking for lovemaking purposes, we are both curious about love and how it functions interpersonally and culturally, we are both in pursuit of disentangling the meanings of desire and truth, and their relationships to love, and we are both deeply committed to dismantling the prevailing narratives that position some of us as inherently loveable and some of us as inherently unlovable. For longer than I’ve identified it as such, the impetus of my academic and creative work was “to get people the love they deserve.” Like hooks, “I came to theory because I was hurting.”1 Like hooks, “it was love’s absence that let me know how much love mattered.”2

In 2001, bell hooks published All About Love: New Visions. Around that time, at the onset of puberty, I realized that as much as I was adored by my family and friends, I was not received with the same fanfare where romance was concerned, and I became deeply curious, as though my life depended on it (for at the time, it surely seemed to), as to why that was. I’m lucky to have been born when I was because I could easily test that out by talking to strangers online, and lying to them about my race. As I had suspected, my charming banter was loveable, but disclosing my Blackness categorically shifted the attitude with which these charms were interpreted. Although this time in my life was the first time I felt such a dramatic shift in my perception, treatment and popularity—and, consequently, my self-concept—it would not be the last.

"Today, we more frequently and readily recognize queer relationship models and expressions of love, including efforts to displace romantic love, as the most important sort of love..."

It’s been 20 years since puberty and All About Love’s publication, and some things have changed. I wholly believe that people see Black women as more beautiful, loving and loveable, normal or special, smart, capable, familiar, and any other qualities that make someone “attractive.” Today, we more frequently and readily recognize queer relationship models and expressions of love, including efforts to displace romantic love, as the most important sort of love (although I cannot honestly say that I have wrested it from its supremacy, nor that I observe others as having done so successfully).

I read All About Love as an adult and [again] as an adult who is now fairly successful in love. At first crack, I was in a working, loving, heterosexual relationship on the course toward nuclearity and legal commitment. I can imagine there is a world wherein I would have been a home-owning child bearer at this point in my life, and this would not have been so bad, but I am glad that I am not. I read hooks’s love bible shortly after reading How to Love by Thich Nhat Hanh, but these were only two in a series of numerous books that I read when I was contemplating satisfaction, destiny, purpose, wholeness, queerness, monogamy and polyamory, or the structures of loving myself and others, writ large.

All About Love by bell hooks.

All About Love by bell hooks.

In the introduction to All About Love, hooks describes youth that are increasingly cynical and undereducated about and underprepared for love, embarrassed and frightened to love. I wish this had changed more, but I don’t think it has. I think we have learned words that mask the actions described in this book. I think we have learned phrases like “love languages”, “attachment style”, “decolonized desire”, and supplemented spiffy discussion for the difficult, often soul-wounding work—the real perceptive efforts of noticing how we aim to show love and how we feel most deeply loved—for the real work of identifying childhood wounds and working through them, maintaining an open and vulnerable positionality with others, checking our patterns of attraction/disgust and how they align with historical patterns of dominance vs. inclusion, and becoming accountable for undoing those patterns and writing them anew. We have learned to love Black women, but all too frequently, they must be thin or cis or light-skinned. We have learned to love fat people, but all too frequently, they must be under a size 16, or have a Coke-bottle shape. We have learned to use words that connote experience. And yet, I cannot say if we are experiencing love in a more truthful and meaningful way.

"I take notice of how love stories—nay, the genre of romance on the whole—seem out of vogue in contemporary media."

I am cynical about whether loving was any better in the days of yore. I know that its manifestations—marriage and childbearing—were at one time more deeply and regularly embedded in culture. I turn to another vertical of hooks’s inquiries to demonstrate evidence of these changes: the way in which mass media serves to convey societal mores and ideals. And in doing so, I take notice of how love stories—nay, the genre of romance on the whole—seem out of vogue in contemporary media. Gone are the epic romances. So too are the bookish independent love stories and mid-level romcoms popular in the 1990s, the decade where I gleaned my first impressions of love. Today, we see more “buddy” movies filled with hijinx and hook-ups, like The Hangover (2009), and its comparatively feminist iteration Girls Trip (2017), or superhero movies with explosions and dramatic militaristic shows of power, like the nearly 100 Marvel franchise films, including the liberatory and enlivening Black Panther (2018). And although these films feature romance, it is relegated to a subplot. The search for true love remains an inferior and less noteworthy pursuit than the film’s main actions, nor does it remain a requisite of today’s superhero films that in the end the hero “gets the girl.”

Still from Girls Trip (2017).

Still from Girls Trip (2017).

Increasingly filmmakers aim to advance social justice, but they rarely integrate a solid love plot amongst these great expectations. Outcomes are paltry at best. Nostalgic remakes, oftentimes with newly diversified cast members, redistribute visibility via slightly reworked archetypes. Films like Steel Magnolias (2012) and Annie (2014) aim to appeal to our desires to be included with warmed-over familiarity, but these simple substitutions only serve to display progress in the most simplistic and base levels. Countless post-millennium dramas seek to remind us of important historical or social issues. Films like Green Book (2018) or The Hate You Give (2018), which seem to stem from good intentions, get bogged down by awkward casting and clumsy teams with too few Black decision-makers working above the line or on set, nevermind their disregard for love. Even socially-conscious love stories falter for these reasons, like the highly ridiculed Malcolm and Marie (2021), or worse, Queen and Slim (2019), a film that was so traumatic that despite being billed as a love story, it could hardly warm viewers’ hearts.

Still from Malcolm and Marie (2021).

Still from Malcolm and Marie (2021).

Black filmmakers are often obstructed by the appetite of the mass-media market and infrequently get the opportunity to create films that are not belaboured by what white studio executives anticipate will be some earth-shattering social perspective. I will spare readers a full analysis of Tyler Perry’s oeuvre, but I will say that despite romance being a throughline of a large proportion of his films, I would not categorize them as romance films so much as struggle films. They are tales of “how I overcame,” with a touch of love—like a pinch of salt in a stew that consists mostly of suffering. More frequently, Perry’s films, among their many other shortcomings, represent an onslaught of Black women’s fears—infidelity, betrayal, backbreaking and underappreciated work, lies and loneliness—all of which will get resolved by a knight in shining armour (or bad prosthetic hair). In contrast to this sort of unintended horror, Jordan Peele stands out for his particular gift at exploring realistic social fears projected through the prism of dark fantasy. But here again, love is a tool of deceit, a premise for a betrayal down the road, rather than a salve, and far from a central storyline. What little contemporary romance cinema exists is overshadowed by peculiarity, or worse, predation. Call Me by Your Name (2017), with its underaged protagonist, Her (2013), with its bizarre take on AI’s potential for romance, Fifty Shades of Gray (2015), with its abusive and irresponsible representations of kink, all fail to live up. There is no modern-day Bridges of Madison County, Sleepless in Seattle or Dirty Dancing — the sort of movie where love is the central focus and ultimately conquers all. Few and far between are post-millennium romance flicks. The Notebook (2004), is among the last of the sort, embracing romance for its own sake, toward its own end, and unfettered by the social setbacks of films like Moonlight (2016), and Brokeback Mountain (2005) and If Beale Street Could Talk (2018)—setbacks that tarnish, if not foreclose, happy endings. And many post-millennium films, wherein romance is a prominent theme, are preoccupied with all of the reasons that love fails, all of the reasons love does not work, and all the reasons “He’s Just Not That Into You (2009).” We laugh and taunt the chronically unloved, as in 40 Year Old Virgin (2005). We are over looking for love; now we are learning “How to Be Single (2016).” Do these films intentionally or accidentally reflect the increase in the number of single American adults, the delays in traditional markers of adulthood, the changing economy of love and marriage, and all that comes with it? Or do they project ideals that we shift our expectations to meet?

Still from Moonlight (2016).

Still from Moonlight (2016).

In today’s popular media, the ominous has overtaken the romantic. Anxiety is the engine in hundreds of films, from the semi-realistic abduction plots in Taken (2008) to the endless trials and frantic pace of popular assassin franchises, Jason Bourne (2016) or (girlboss!) The Girl with the Dragon Tattoo (2011). Anxiety over what happens when love goes horribly wrong drives the plot of films like Gone Girl (2014) or The Invisible Man (2020). And then there are films all along the horror spectrum, from gore, such as the seven Saw franchise films and two spinoffs, to psychological thrillers like Hereditary (2018) and Midsommar (2019). Advances in CGI and other technological innovations have made these films more realistic than ever before. How would we smell, hear or feel love in 4DX, anyway?

"How does this proclivity, this exposure to such horror and violence, change those who enjoy it?"

What can be said about a society that has learned to depict violence, horrific torture, dismemberment and slaughter with more realism than love? Mary J. Blige said it best. Why is it so infrequent to see real love in mass media? Not love that is ordained by some magical intervention. Not love that is impaled by the slings and arrows of outrageous (mis)fortune, historical, contemporary, or otherworldly. Not too dressed up, and set to spontaneous song and dance. Not some rare meets cute followed by an insubstantial wordless montage that fails to render benchmarks of how the loving comes to be. Not some shared glance that precedes a blurry narrative. No love story by casting, presuming we know how this love goes because we know who is loveable and why and how they love just by looking. Not too oversimplified, not so presumptuous as to be underdeveloped and uncompelling, but love that is contemporary and of this universe—a love story that is hopeful, but above all else, possible.

Are today’s audiences less compelled by depictions of love, whether fantasy or realistic, than they are by genres of fear? Does it gross less at box offices? Or do the powers that be, agents of some powerful zeitgeist, aim to redirect the constitution of what we find entertaining for ulterior motives? How does this proclivity, this exposure to such horror and violence, change those who enjoy it? Instead of innovating to entrance our highest ideals, visual effects technologies and storytelling devices have warped to beleaguer our basest fears.

I recall with a begrudging fondness the My Fair Lady (1964)–style plot of so many successful and well-regarded romantic movies of the past, the makeover trope, wherein the femme lead changes herself to become visible and viable to the object of her affection. Today, the makeover plot has been integrated into culture via the glow-up, and a media and medical market wherein most major women’s glossies have taken out their monthly critical writing section and replaced it with an analysis of the latest cosmetic-surgery trend. To appear loveable is now the expectation, but the trials of love, fictional and dramatized though they may be, appear with far less frequency.

Still from My Fair Lady (1964).

Still from My Fair Lady (1964).

Indeed, romance has been interrupted by reality—the genre, that is. The lion share of romantic intoned media is to be found in reality dating shows, where love becomes a wholly unfamiliar spectacle: an outright competition, with a series of humiliating competitions, humbling rejections, and a terminal cash prize. And our real dating lives are increasingly gamified, too: swipe left, swipe right, a quick and shallow digital parade of photos that can only partly convey a person’s essence, and far from modernizing who and how we love, more often instantiate the screen-based biases that once (bad enough) limited just our romantic imaginations but now play out at our fingertips, altering the course of our love lives, deepening demographic marriage, dating and desire divides.

"hooks published All About Love at the turn of the millennium, a moment that was truly only the beginning of the drastic augmentation of media’s size, and especially its hypervisual nature..."

Perhaps it is unfair of me to wish that hooks was still around and able to comment on social media, feminism and online dating. But perhaps, in some ways, she can. I think she may say something similar to what she had to say about Beyoncé’s Lemonade project: that “simply showcasing beautiful black bodies does not create a just culture of optimal well being where black women can become fully self-actualized and be truly respected.”3

hooks published All About Love at the turn of the millennium, a moment that was truly only the beginning of the drastic augmentation of media’s size, and especially its hypervisual nature—as well as the increasingly visual nature of communications, at large. She once wrote, “when we can see ourselves as we truly are and accept ourselves, we build the necessary foundation for self-love…whether we learn how to love ourselves and others will depend on the presence of a loving environment. Self love cannot flourish in isolation.”4 If we take this in concert with the critiques about Beyoncé’s Lemonade, we must also consider the context within which we are doing this foundation-building. Beyond that, we must consider how that context has changed, and how the frequency and nature of any type of seeing, ourselves and others, has so dramatically altered.

Still from Beyoncé’s Lemonade.

Still from Beyoncé’s Lemonade.

I wonder if self-love can be built, as we have imagined, on platforms that track our every move and connection and subtle reflex. I wonder if self-love can be expressed within the same vertical feed as advertisement. I wonder if we are learning to love ourselves outside of capitalism or merely learning to position ourselves as deserving of love within this hyperlinked, hypervisual hypercapitalism.

Luckily, many social media users share more than just idealized images. Many people go online to openly advocate, or even connect to others, with the assumption that their own figuration or selfhood is capable of loving and being loved. But this romantic radicalism often argues that we should broaden the capacity of the dominant gaze rather than creating and maintaining an oppositional one. I fear that the representation era has created too many fickle feminisms and lazy liberations of this nature, and that too many of us only advocate for an oppositional gaze until society incorporates us into the dominant one. I fear that we should be abolishing beauty rather than expanding it, and yet I understand it and react to it more than I am proud to say. Or perhaps, beautification as a habit has more value than beauty as a destination. Even so, these costs can seem unwieldy, and affordability is unevenly distributed.

"Although I loved the time in my life when seeing this beloved book indicated some deep work and acknowledgement, I am no longer impressed by people having read All About Love."

How does technology (cinematic, communications and media technologies, and beyond those)— which so frequently works as love’s intermediary, and which now so frequently works as an intermediary of how we see ourselves — fundamentally change the nature of love? And then, what do we make of the word itself? It is so brief and easily recognizable, an idea and ideal, a goal, and perhaps an illusion—those four letters that have been used and abused toward the most unloving ends. It has been used to defend borders, to sell life-risking surgical procedures, to sexually exploit hungry and vulnerable dreamers for generations. It has been used to obscure and warp our relationships with our bodies and those around us. I wonder if we can experience love as long as we name it. I wonder if the word has become a stand-in for the experience. I wonder if we might feel more love if we expressed the exact interactions, touches and communications over time that we hope to have. I wonder if love should have any meaning at all, beyond how it can be expressed in actions, kilojoules of energy, time spent in consideration, reflection or planning. I wonder if love, at least as it is most commonly understood now, is accessible—financially, physically, intellectually—and consequently what role it can play, or cannot play, in our liberation work. And what would it mean to do the work that loves love itself—so earnestly, so devotedly, that we can derive, or perhaps rediscover, its truest, most radical and rooted essence?

Although I loved the time in my life when seeing this beloved book indicated some deep work and acknowledgement, I am no longer impressed by people having read All About Love. I have seen enough hashtags, and enough reposts, and I have seen enough words. I have taught enough reading to know the physical act of reading is not the cognitive act of learning and is neither the psycho-emotional act of growing and transforming. I have loved enough life to know that reading is not the temporal fact of having become capable, is not the communicative act of true love being felt or received, is not the harmonious happenstance of its being coordinated within oneself, much less two or more individuals. Even at its fullest cognitive and emotional capacity, understanding love has no bearing on the ability to use its name, much less the privilege of sharing its effects—a fact that bell hooks, tragically, knew all too well.

Words mean too little. I love them, but they are increasingly flimsy little things. This gives us space for play, and also space for betrayal. Perhaps the only way to move beyond the cynicism of love is to dismantle the role of the word itself. I am impressed by, and am moved by people being good at love, at loving me. The rest is just semantics.

1 bell hooks, Theory as Liberatory Practice.2 bell hooks, All About Love.

3 This is a quote from hooks’ essay Moving Beyond Pain that critiques Beyonce’s Lemonade.

4 From Chapter 4 of All About Love titled 'Commitment: Let Love Be Love in Me'.

ABOUT THE AUTHOR

Mandy Harris Williams is a theorist, multimedia conceptual artist, writer, educator, radio host and internet/community academic. She is from New York City and currently lives in Los Angeles. Raised between the Upper West Side and Harlem, Mandy's work focuses on the tensions that unfold between 96th street and 125th. Privilege, dis privilege, and back again in 15 minutes churning underground. Mandy's work seeks to get everybody the love that they deserve. She focuses on desirability privilege as a real and mythological market and political force.

She graduated from Harvard, having studied the History of the African Diaspora, as well as the mass incarceration crisis, and other contemporary black issues. She received her MA in Urban Education and worked as a classroom teacher for 7 years in low income communities. She integrates a holistic and didactic style into her current creative practice.

Her creative work has been presented at Paula Cooper Gallery, Institute of Contemporary Art Los Angeles, Art + Practice, Navel, Knockdown Center and Women's Center for Creative Work to name a few. She has a monthly radio show, the #BrownUpYourFeed Radio Hour, on NTS. She has contributed writing work to Dazed Magazine, MEL magazine, ForHarriet, and The Grio and is a frequent radio and podcast guest.

Quand on aime quelqu’un, combien de temps faut-il pour que s’installe l’habitude? Et, à un certain point,

n’est-il pas nécessaire de réévaluer cet amour pour avoir la certitude qu’il n’est pas devenu une

habitude?

L’habitude n’est pas magique; l’amour, par contre, l’amour qui se réaffirme à chaque jour, l’est… Vous

voyez, l’amour est un mot galvaudé : le fait que l’apogée de toutes les émotions devient une chose

dicible,

tangible (jusqu’à un certain point), dégrade totalement le principe. L’amour est au-delà des mots, voire

au-delà de lui-même. Mais le pire, c’est quand il est mépris, incompris, mal employé.

– Extrait de mon

journal d’étudiante de 2e année au collège, cours d’anglais de M. Zavatsky, école Trinity, hiver 2003

Je blague avec une amie, mais je pense chaque mot que j’écris dans le message direct suivant sur Instagram : « Voir quelqu’un en train de lire All About Love voulait dire que tu pouvais considérer avoir une relation avec cette personne… Aujourd’hui ça signifie simplement que tu es sur le point d’être manipulée. Lol. » Comme tant de facettes, textes, dictons et enseignements d’une pratique progressiste, ce texte, ce canon, ce guide à tout ce que vous devriez savoir à propos du sentiment le plus universellement admiré et désiré, ce tremplin vers de nombreuses conversations profondes et importantes, a été dangereusement détourné et désarmé. Il y a bien sûr une différence entre acheter un livre et l’afficher sur son selfie, comme il y a une différence entre laisser ses yeux parcourir les mots d’un texte et y réfléchir profondément, même entrer en dialogue avec ce texte; une différence entre lire et absorber. Certaines gens, par exemple, lisent la Bible, mais il y a moins de gens qui l’interprètent, et encore moins qui tiennent compte des complexités et des nuances requises pour lire un texte écrit il y a 3000 ans. Évidemment, toute lecture attentive inclurait une problématisation des revendications autoriales. C’est une frange extrêmement mince du lectorat de la Bible qui vivra ensuite en accord avec une interprétation complexe de ce texte. Il en va de même pour All About Love de bell hooks.

Portrait of bell hooks.

Portrait of bell hooks.

J’aimerais penser qu’il existe une certaine similitude entre la pratique critique de bell hooks et la mienne. Nous nous servons toutes deux de la pensée critique à des fins amoureuses, nous sommes toutes deux curieuses de l’amour et de son fonctionnement interpersonnel et culturel, nous visons toutes deux à démêler ce que signifient le désir et la vérité ainsi que leurs liens avec l’amour, et nous sommes toutes deux profondément engagées à démanteler les récits courants qui positionnement certaines d’entre nous comme étant intrinsèquement aimables et d’autres comme étant intrinsèquement peu aimables. Depuis plus longtemps que je ne l’ai identifié, l’élan derrière mon travail académique et créatif a été « de donner aux gens l’amour qu’ils méritent ». Comme hooks, « je suis venue à la théorie parce que je souffrais ». Comme hooks, « c’est l’absence d’amour qui m’a appris à quel point l’amour m’importait ».

En 2001, hooks faisait paraître All About Love: New Visions. À peu près à ce moment, au début de la puberté, j’ai réalisé que, même si j’étais adorée de ma famille et de mes proches, je ne recevais pas le même accueil éclatant en ce qui concernait l’amour, et je suis devenue profondément curieuse, comme si ma vie en dépendait (pendant un moment, ça semblait vraiment être le cas), de savoir pourquoi il en était ainsi. Je suis chanceuse d’être née au moment où je le fus parce que je pouvais vérifier la chose en parlant en ligne avec des gens que je ne connaissais pas, et en leur mentant à propos de ma race. Comme je le soupçonnais, mon charmant badinage était adorable, mais la révélation du fait que je suis noire changeait drastiquement l’attitude avec laquelle mes attraits étaient interprétés. Même si cette période de ma vie a été la première fois où j’ai ressenti un glissement aussi spectaculaire de la façon dont j’étais perçue, traitée, et de ma popularité – et conséquemment, de ma conception de moi-même –, ce ne serait pas la dernière.

Ma puberté et la parution de All About Love remontent à vingt ans, et certaines choses ont changé. Je crois absolument que les gens voient les femmes noires comme étant plus belles, aimantes et agréables, normales ou spéciales, intelligentes, capables, familières, et toutes ces autres qualités qui rendent une personne « séduisante ». Aujourd’hui, on reconnaît plus souvent et facilement les relations queers, leurs modèles et leurs expressions en amour, incluant les efforts déployés pour détrôner l’amour romantique (honnêtement, je ne peux même pas dire que je lui ai arraché sa suprématie, pas plus que je ne vois d’autres ayant réussi à le faire).

Quand j’ai lu All About Love, j’étais une adulte qui avait relativement bien réussi en amour. Au début, j’étais dans une relation hétérosexuelle aimante, fonctionnelle qui se dirigeait vers la famille nucléaire et l’engagement devant la loi. Je peux imaginer qu’il existe un monde où j’aurais été porteuse d’enfant et propriétaire de maison à ce moment-ci de ma vie, et ça n’aurait pas été si mal, mais je suis contente de ne pas être cette personne. J’ai lu la bible sur l’amour de hooks peu après avoir lu How to Love de Thich Nhat Hanh, mais il ne s’agissait que de deux ouvrages dans la série de livres que j’ai lus lors de ma réflexion sur la satisfaction, le destin, le but d’une vie, la complétude, le fait d’être queer, la monogamie et le pluriamour, ou sur les structures permettant de m’aimer et d’aimer les autres.

All About Love by bell hooks.

All About Love by bell hooks.

Dans son introduction à All About Love, hooks décrit des jeunes de plus en plus cyniques, manquant d’éducation et de préparation à l’amour, et éprouvant de la gêne et de la peur devant l’amour. J’aimerais que cette situation ait changé, mais je crains qu’il n’en soit rien. Je crois que nous avons appris à masquer les actions décrites dans ce livre par des mots. Je crois que nous avons appris des expressions comme « langages de l’amour », « style d’attachement », « désir décolonisé », et ajouté un discours à la mode à un difficile travail faisant souvent mal à l’âme : des efforts véritables et pénétrants pour identifier comment l’on cherche à manifester son amour et comment l’on ressent l’amour le plus profondément. Ce véritable travail consiste à identifier les blessures de l’enfance et à y travailler, tout en maintenant une attitude ouverte et vulnérable envers les autres, en surveillant ses comportements en matière d’attrait/dégoût et comment ils s’alignent sur des comportements historiques en matière de domination/inclusion, et en se donnant la responsabilité de défaire ces comportements et de les réécrire. On a appris à aimer les femmes noires, mais beaucoup trop souvent elles doivent être minces ou cis, ou avoir la peau claire. On a appris à aimer les grosses femmes, mais elles doivent porter une taille inférieure à du 16 ou avoir la silhouette d’une bouteille de Coke. On a appris à utiliser des mots qui connotent l’expérience. Et, pourtant, je ne saurais dire si nous faisons l’expérience de l’amour de manière plus vraie et significative

Je suis cynique quand je me demande si l’amour était mieux autrefois. Je sais que ses manifestations, le mariage et la maternité, ont déjà été plus profondément et régulièrement inscrits dans la culture. Je me tourne à nouveau vers les enquêtes de hooks pour illustrer des preuves de ces changements : la manière dont les médias de masse servent à transmettre des mœurs et des idéaux de société. Ce faisant, je remarque comment les récits sur l’amour – ou, plutôt, le genre romantique en général – semblent ne plus être à la mode dans les médias contemporains. Finies les amours épiques. Finies aussi les livresques histoires d’amour indépendantes et les comédies romantiques de niveau moyen qui étaient populaires dans les années 1990, la décennie où j’ai glané mes premières impressions de l’amour. Aujourd’hui, on voit davantage de films de potes remplis de rebondissements, comme The Hangover (2009), et son itération relativement féministe, Girls Trip (2017), ou les films de super-héros avec des explosions et de spectaculaires démonstrations militaires, comme les quelque cent films de la franchise Marvel, incluant la libératrice et enlevante Black Panther (2018). Et même si ces films comprennent des histoires d’amour, celles-ci sont reléguées à une sous-intrigue. La recherche d’un amour véritable demeure une quête inférieure et plus modeste que l’action principale du film, tout comme il n’importe plus dans les films de super-héros d’aujourd’hui que le héros finisse avec la fille.

Still from Girls Trip (2017).

Still from Girls Trip (2017).

De plus en plus, les cinéastes cherchent à promouvoir la justice sociale, mais une solide histoire d’amour est rarement intégrée à ces grandes ambitions. Au mieux, les résultats sont risibles. Les remakes nostalgiques, incluant souvent une distribution diversifiée, répartissent toutefois cette visibilité en usant d’archétypes légèrement retouchés. Des films comme Steel Magnolias (2010) et Annie (2014) visent à satisfaire notre désir de participer à une sorte de familiarité, mais ces substitutions simples ne servent qu’à afficher du progrès à un niveau simpliste et vil. D’innombrables tragédies post-millénaires cherchent à nous rappeler certains enjeux historiques et sociaux importants. Des films comme Green Book (2018) ou The Hate You Give (2018) semblent être nés de bonnes intentions, mais ils sont enlisés par une distribution et des équipes maladroites, avec trop peu de preneurs de décisions noirs ou de personnes noires avec une attitude positive sur le plateau de tournage – sans parler de leur mépris pour l’amour. Même les histoires d’amour socialement conscientes ratent leur coup pour ces mêmes raisons, comme le très ridiculisé Malcolm and Marie (2021) ou, pire encore, Queen and Slim (2019), un film tellement traumatisant que, même s’il était annoncé comme une histoire d’amour, il n’est pas arrivé à rejoindre le cœur du public.

Still from Malcolm and Marie (2021).

Still from Malcolm and Marie (2021).

Les cinéastes noirs sont souvent entravés par l’appétit des médias de masse et ont peu souvent l’occasion de réaliser des films sans qu’ils ne soient ralentis par ce que les exécutifs blancs des grandes firmes s’imaginent être un ahurissant point de vue social. Je vous épargne une analyse complète de l’œuvre de Tyler Perry, mais je dirais que, même si l’amour traverse une grande partie de ses films, je ne les catégoriserais pas comme des films d’amour, mais plutôt comme des films de combat. Il s’agit de récits sur « comment j’ai triomphé », avec un soupçon d’amour – comme une pincée de sel dans un ragoût composé principalement de souffrance. La plupart du temps, les films de Perry, parmi leurs nombreux autres défauts, s’attaquent aux peurs des femmes noires – infidélité, trahison, travail éreintant et mal apprécié, mensonges et solitude – lesquelles sont vaincues par un prince charmant. Contrairement à ce type d’horreur non intentionnelle, Jordan Peele se démarque par le don particulier qu’il a d’explorer des peurs sociales réalistes en les projetant à travers le prisme d’un sombre fantasme. Mais encore une fois, l’amour est un outil de déception, le point de départ d’une trahison plutôt que d’une consolation, et loin de l’intrigue principale. Le peu de films d’amour contemporains qui existent sont assombris par l’étrangeté ou, pire, la prédation. Call Me by Your Name (2017) avec son protagoniste mineur, Her (2013) avec son point de vue bizarre sur le potentiel amoureux de l’intelligence artificielle, Fifty Shades of Gray (2015) avec ses représentations abusives et irresponsables d’une sexualité tordue – tous ces films ne sont pas à la hauteur. Il n’existe pas actuellement de versions de Bridges of Madison County, Sleepless in Seattle ou Dirty Dancing, le type de film où l’amour est le sujet central qui vient à bout de tout. Les films d’amour post-millénaires se font rares. The Notebook (2004) compte parmi les derniers du type, acceptant l’amour pour ce qu’il est, ce qu’il vise, libre des faiblesses de films comme Moonlight (2016), Brokeback Mountain (2005) et If Beale Street Could Talk (2016) – des faiblesses qui ternissent, sinon empêchent, toute fin heureuse. Et plusieurs films post-millénaires, dans lesquels l’amour est un thème important, s’intéressent aux raisons pour lesquelles l’amour échoue, l’amour ne fonctionne pas, et toutes les raisons pour lesquelles « il ne t’aime tout simplement pas » (He’s Just Not That Into You [2009]). On rit des mal-aimés chroniques, on les raille, comme dans 40 Year Old Virgin (2005). On ne cherche plus l’amour ; on apprend maintenant à être célibataire (How to Be Single [2016]). Ces films reflètent-ils intentionnellement ou accidentellement l’augmentation du nombre d’adultes célibataires aux États-Unis, les retards dans les jalons traditionnels menant à l’âge adulte, l’économie changeante de l’amour et du mariage, et tout ce qui l’accompagne? Ou projettent-ils des idéaux pour que nous modifiions nos attentes?

Still from Moonlight (2016).

Still from Moonlight (2016).

Dans les médias populaires d’aujourd’hui, l’inquiétant a pris le pas sur le romantique. L’anxiété est le moteur de centaines de films, allant des intrigues d’enlèvement à demi réalistes de Taken (2008) aux épreuves et au rythme frénétique de franchises populaires mettant en vedette des assassins, comme Jason Bourne (2016) ou (une fille en contrôle) The Girl with the Dragon Tattoo (2008). L’anxiété par rapport à ce qui se produit quand l’amour tourne terriblement mal anime l’intrigue de films comme Gone Girl (2014) ou The Invisible Man (2020). Puis, il y a les films couvrant le spectre entier de l’horreur, allant du gore, comme les sept films de la franchise Saw et ses deux produits dérivés, à des thrillers psychologiques comme Hereditary (2018) et Midsommar (2019). Les avancées en images générées par ordinateur et autres innovations technologiques ont rendu ces films plus réalistes qu’ils ne l’ont jamais été. Comment sentira-t-on, entendra-t-on ou tombera-t-on en amour en 4DX de toute façon?

Que peut-on dire d’une société qui a appris à illustrer la violence, l’horreur de la torture, le démembrement et le massacre avec plus de réalisme que l’amour? C’est Mary J. Blige qui l’a exprimé le mieux. Pourquoi est-ce si peu courant de voir le vrai amour dans les médias de masse? Pas l’amour qui est décrété par une quelconque intervention magique. Pas l’amour qui est transpercé par les frondes et les flèches d’une outrageuse (mal) chance historique, contemporaine ou extraterrestre. Pas un amour trop déguisé, obéissant au rythme spontané d’une chanson et d’une danse. Pas une personne spéciale rencontrant une personne mignonne, suivie d’un montage sans paroles, sans substance, inapte à illustrer les étapes menant à l’amour. Pas d’échange de regards avant un récit flou. Pas une histoire d’amour basée sur la distribution des rôles, présumant que nous savons comment fonctionne cet amour parce que nous savons qui est aimable, et pourquoi et comment on aime du regard. Pas trop simplifié, pas trop présomptueux au point d’être sous-développé et dépourvu d’attraits. Mais un amour qui nous est contemporain et qui est de cet univers-ci – une histoire d’amour pleine d’espoir et, par-dessous tout, possible.

Les publics d’aujourd’hui sont-ils moins attirés par les évocations de l’amour, qu’elles soient fantasmées ou réalistes, qu’ils ne le sont par les genres basés sur la peur? Rapportent-elles moins au box-office? Les personnes en position de décider, en tant qu’agents d’un zeitgeist puissant, visent-elles à réorienter la composition de ce que nous jugeons divertissant à des fins ultérieures? Comment cette propension, cette exposition à toute cette horreur et à toute cette violence, change-t-elle les gens qui l’apprécient? Plutôt que d’innover en étant au service des idéaux les plus nobles, les technologies en effets visuels et les dispositifs de narration se sont pervertis afin d’exploiter nos peurs les plus basses.

Je me souviens affectueusement mais avec réserve de nombreux films romantiques qui, par le passé, ont connu le succès et la considération, avec une intrigue à la My Fair Lady (1964) portée par le trope du changement d’apparence, où la femme dans le rôle principal change pour devenir visible et viable pour l’objet de son affection. Aujourd’hui, l’intrigue du changement d’apparence a été intégrée dans la culture via le glow-up, et un marché médiatique et médical dans lequel la plupart des grands magazines pour femmes ont retiré leur section mensuelle d’écriture critique pour la remplacer par une analyse de la dernière tendance en chirurgie esthétique. Ce qu’on attend aujourd’hui c’est d’avoir l’air aimable, mais les épreuves de l’amour, aussi fictionnelles et dramatisées soient-elles, sont beaucoup moins fréquemment présentées.

Still from My Fair Lady (1964).

Still from My Fair Lady (1964).

En fait, l’amour a été court-circuité par la réalité – la télé-réalité. La majeure partie des médias aux relents romantiques se trouve dans les émissions de télé-réalité consacrée aux rencontres où l’amour devient un étrange spectacle : une concurrence en bonne et due forme, ponctuée de concours humiliants, de rejets débilitants, couronnée à la fin par un prix en argent. Et les rencontres dans nos vraies vies se trouvent aussi transformées en jeu : en glissant du doigt vers la gauche, vers la droite, apparaît rapidement une parade numérique vide, faite de photos ne rendant que partiellement l’essence d’une personne; loin de mettre au jour l’être aimé, cette succession représente les biais dus à l’écran qui autrefois ne se limitaient qu’à nos inventions romantiques (déjà pas très bien), mais qui se jouent maintenant au bout des doigts, modifiant le cours de nos vies, creusant les divisions démographiques du mariage, de la rencontre et du désir.

C’est peut-être injuste de ma part de souhaiter que bell hooks soit encore avec nous pour commenter les médias sociaux, le féminisme et les rencontres en ligne. Mais peut-être le peut-elle, d’une certaine manière. Je pense qu’elle dirait quelque chose de semblable à ce qu’elle avait exprimé à propos du projet Lemonade de Beyoncé : « simplement montrer de beaux corps noirs ne crée pas une culture juste pour le plus grand bien-être des femmes noires où celles-ci peuvent s’affirmer pleinement, s’épanouir, et être vraiment respectées ».

hooks a fait paraître All About Love au début du millénaire, c’est-à-dire quand les médias ont commencé à augmenter de manière phénoménale, ainsi que leur caractère hyper-visuel, tout comme celui des communications en général. Elle a déjà écrit : « Quand on peut se voir comme on est vraiment et s’accepter soi-même, on construit les bases nécessaires à l’amour de soi […] l’apprentissage de l’amour de soi et des autres dépendra de la présence d’un environnement aimant. L’amour de soi ne peut pas s’épanouir en isolement. » Si l’on prend ces mots de concert avec les critiques concernant Lemonade de Beyoncé, on doit également considérer le contexte dans lequel on bâtit ces bases. Au-delà, nous devons aussi voir comment ce contexte a changé et comment la fréquence et la nature de tout type de vision, de nous-mêmes et des autres, ont été radicalement modifiées.

Still from Beyoncé’s Lemonade.

Still from Beyoncé’s Lemonade.

Je me demande si l’amour de soi peut se construire, comme nous l’avons imaginé, sur les plateformes qui épient nos moindres déplacements, connexions et réflexes subtils. Je me demande si l’amour peut s’exprimer dans le même format vertical que la publicité. Je me demande si nous apprenons à nous aimer nous-mêmes à l’extérieur du capitalisme ou si nous ne faisons qu’adopter la position consistant à mériter l’amour dans cet hyper-capitalisme hyper-connecté et hyper-visuel.

Heureusement, plusieurs personnes dans les médias sociaux ne partagent pas que des images idéalisées. Plusieurs vont en ligne pour revendiquer ouvertement, voire pour se connecter à d’autres, en pensant que leur propre figuration ou leur individualité est capable d’aimer et d’être aimée. Mais ce radicalisme romantique préconise souvent que nous devrions élargir la capacité du regard dominant plutôt que de créer et de maintenir un point de vue oppositionnel. Je crains que l’ère de la représentation a donné lieu à trop de féminismes volatiles et de libérations frileuses de cette nature, et que beaucoup trop d’entre nous défendent un point de vue oppositionnel jusqu’à ce que la société nous incorpore dans le regard dominant. Je crains que nous devrions être en train d’abolir la beauté plutôt que de l’élargir et, pourtant, je la comprends et lui suis sensible plus que je ne suis fière de l’avouer. Ou peut-être que l’idée de la beauté a plus de valeur en tant qu’habitude que comme destination. Même à cela, ces coûts peuvent sembler lourds et les moyens d’acquérir ne sont pas distribués de manière égalitaire.

Comment la technologie (celles du cinéma, des communications et des médias, et même au-delà) – qui agit si souvent comme intermédiaire de l’amour et de la manière dont nous nous voyons nous-mêmes – change-t-elle fondamentalement la nature de l’amour? Et puis, que comprend-on du mot comme tel? Il est si bref et si facilement reconnaissable, une idée et un idéal, un but et peut-être une illusion – ces lettres qui ont été utilisées et abusées pour servir à des fins des moins aimantes. Il a servi à défendre des frontières, à vendre des procédés chirurgicaux dangereux, à exploiter sexuellement des rêveuses affamées et vulnérables depuis des générations. Il a servi à obscurcir et à pervertir nos relations à nos corps et à celles qui nous entourent. Je me demande si l’on peut faire l’expérience de l’amour si on le nomme. Je me demande si le mot en est venu à remplacer l’expérience. Je me demande si l’on ressentirait davantage l’amour si l’on exprimait précisément les interactions, les touchers et les communications qu’on espère avoir. Je me demande si l’amour devrait avoir un sens, au-delà de son expression en actions, en kilojoules, en temps de méditation, de réflexion, de planification. Je me demande si l’amour, du moins dans sa compréhension actuelle en général, est accessible – financièrement, physiquement, intellectuellement – et, conséquemment, quel rôle il peut jouer, ou ne pas jouer, dans notre travail de libération. Et qu’est-ce que ça signifierait d’accomplir le travail que l’amour lui-même accomplit, avec tellement de ferveur et de dévotion qu’on pourrait puiser, voire redécouvrir, son essence la plus vraie, la plus radicale et la plus enracinée?

Même si j’ai aimé cette période de ma vie quand la présence du livre bien-aimé indiquait un travail profond et une reconnaissance, je ne suis plus impressionnée par les personnes qui ont lu All About Love. J’ai vu suffisamment de mots-clics, de republications, de mots. J’ai suffisamment enseigné à propos de la lecture pour savoir que l’acte de lecture n’est pas l’acte cognitif de l’apprentissage, ni l’acte psycho-émotionnel de la croissance et de la transformation. J’ai aimé suffisamment la vie pour savoir que la lecture n’est pas le fait temporel d’avoir atteint une habileté, n’est pas l’acte communicatif de l’amour véritable qui est ressenti ou reçu, n’est pas le hasard heureux d’être en harmonie avec soi-même, encore moins avec deux ou plusieurs personnes. Même à l’apogée de sa capacité cognitive et émotionnelle, la compréhension de l’amour n’a pas de rapport avec la capacité d’utiliser son nom, encore moins avec le privilège de partager ses effets, un fait que bell hooks, tragiquement, ne connaissait que trop bien.

Les mots signifient trop peu. Je les aime, mais ils sont de plus en plus de petites et légères choses. Cette situation nous donne de l’espace pour jouer, mais aussi de l’espace pour trahir. Peut-être que la seule façon d’aller au-delà du cynisme de l’amour serait de démonter le rôle du mot en soi. Je suis impressionnée et émue par les personnes qui sont douées pour l’amour, douées pour m’aimer. Le reste n’est que sémantique.

1 bell hooks, Theory as Liberatory Practice.2 bell hooks, All About Love.

3 This is a quote from hooks’ essay Moving Beyond Pain that critiques Beyonce’s Lemonade.

4 From Chapter 4 of All About Love titled 'Commitment: Let Love Be Love in Me'.

ABOUT THE AUTHOR

Mandy Harris Williams is a theorist, multimedia conceptual artist, writer, educator, radio host and internet/community academic. She is from New York City and currently lives in Los Angeles. Raised between the Upper West Side and Harlem, Mandy's work focuses on the tensions that unfold between 96th street and 125th. Privilege, dis privilege, and back again in 15 minutes churning underground. Mandy's work seeks to get everybody the love that they deserve. She focuses on desirability privilege as a real and mythological market and political force.

She graduated from Harvard, having studied the History of the African Diaspora, as well as the mass incarceration crisis, and other contemporary black issues. She received her MA in Urban Education and worked as a classroom teacher for 7 years in low income communities. She integrates a holistic and didactic style into her current creative practice.

Her creative work has been presented at Paula Cooper Gallery, Institute of Contemporary Art Los Angeles, Art + Practice, Navel, Knockdown Center and Women's Center for Creative Work to name a few. She has a monthly radio show, the #BrownUpYourFeed Radio Hour, on NTS. She has contributed writing work to Dazed Magazine, MEL magazine, ForHarriet, and The Grio and is a frequent radio and podcast guest.

I.

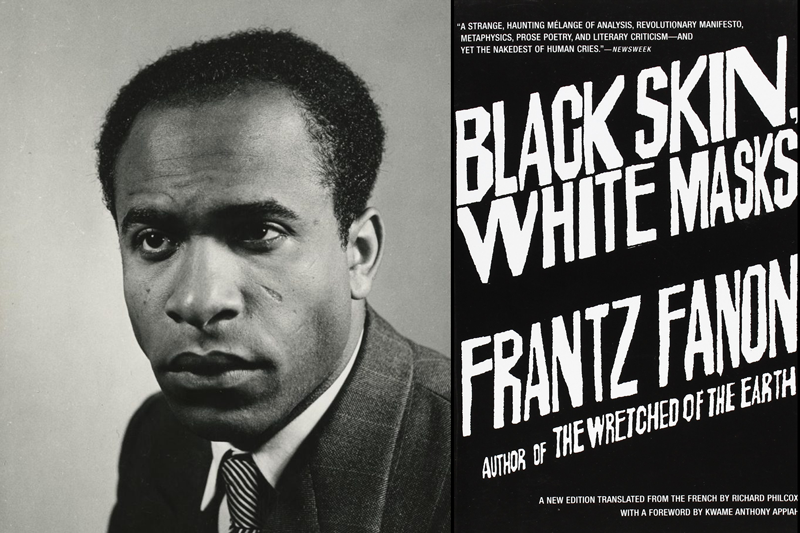

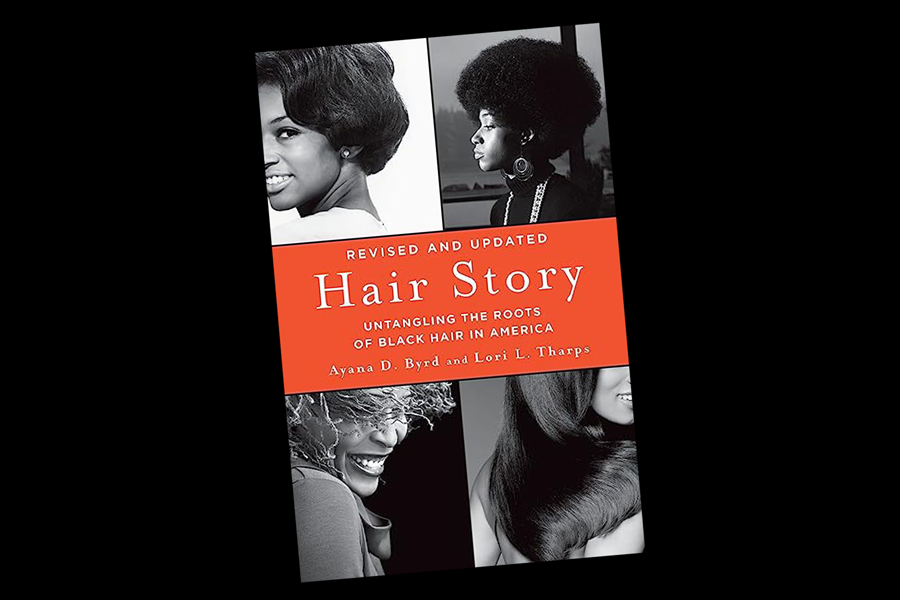

Frantz Fanon, the Martiniquan canonical postcolonial thinker, political activist and psychoanalyst, was about 27 years old when his first autobiographical book (previously a failed thesis paper), Black Skin, White Masks [BSWM], was published in 1952. Today it is considered an enduring classic and a potent landmark in philosophical inquiry and cultural theory. Two summers ago, when widespread reckoning around structural violence on Black lives came to a head, if fleetingly, his name and work resurfaced into the collective zeitgeist primarily via various anti-racist reading lists and social media infographics—not unlike the increasing pat recitations of land acknowledgment we hear at every formal gathering, which substitutes words for any action. But I digress.

A quick online search will populate endless commentary on Fanon’s work. Many of these commentaries—and at times extensive analysis—-by the fact of being discussed through a contemporary consciousness and with an impetus to preserve his intellectual mythological status, wave off Fanon’s narrow focus of inquiry in BSWM. For Fanon, the psychic impact of existing as a Black being in a society indelibly marked as white was an impact weighed specifically on the Black male. A large extent of his analysis throughout the book posits the Black man as the universal Black subjectivity, thereby leaving concerns of gender and its interrelations with race further out in the margins. In the few instances that a female subject is brought up for discussion, like in the second chapter titled “The Woman of Color and the White Man,” the Black woman’s societal value is subordinated; she is reduced to a sexual accessory, and her agency for colonial liberation is not even considered imaginable. “Typically, contemporary readers dismiss Fanon’s condemnation as so obviously sexist that it does not merit analysis,” Gwen Bergner writes in her essay “Who Is That Masked Woman?” Yes, the book arises from the personal accounts of a precocious Black man, limiting his outlook. It is also true that texts such as BSWM are interpretive and inexhaustive, and the knowledge they impart is a stepping stone to further conversation. However, can we be certain that consuming this decolonial text isn’t also a consumption of the patriarchal blindness that undergirded Fanon’s milieu so much that he overlooked how patriarchy impacts the colonized psyche?

Portrait of Frantz Fanon and book cover of Black Skin, White Masks.

Portrait of Frantz Fanon and book cover of Black Skin, White Masks.

The Black Lives Matter movement is one of several activist groups whose insistent demands include recognition for the humanity of all Black individuals. BLM’s liberationist pursuits have been seen as a progeny of Fanon's foundational philosophies, including those taken up in BSWM. This is a significant aspect of why his text recirculated during the racial reckoning in the summer of 2020. Although BLM was initiated by three women (two of whom self-identify as queer), the movement gained widespread attention for its public protestations in response to the countless sensationalized deaths of cis Black men, notably starting with Trayvon Martin. This attention has, for a significant part of its narrative, skewed to signify BLM as a movement against state violence on Black male bodies as opposed to all Black lives. Women, Trans, various gender-diverse bodies andvarious sexual minorities within Black communities have had to take on the exhausting task of crusading for their existence within this Black liberation movement. They’ve had to do this through hashtag campaigns like #BlackWomenLivesMatter, #BlackTransLiveMatter, etc. “We are a prime target because of our Blackness, and our intersectionality of being [T]rans adds an extra target on our backs," said Jonovia Chase, an organizer who spoke to the ABC News network during the summer of 2020 marches. “Although Black Lives Matter was created by queer folks, [cisgender] privilege has taken precedence over gay and [T]ransgender people,” she added. Their lives disproportionately absorb structural violence because of their marginal identities, yet they rarely receive far-reaching public outcry.

"I am inclined to argue that some of today’s Black liberation movements are just as blinded by how patriarchal power understructures even our best intentions, so much so that acts of intersectionality turn out as an optics opportunity..."

I became motivated to pursue this discussion after engaging with the artist Michaëlle Sergile’s burgeoning practice, which inherently allows discursive conversations to trickle out. Her practice is always in communication with other discourses that started in the past and, as such, are never siloed. In this vein, my writing here was in part to suggest a linkage. Fanon’s blindspots in pursuit of liberation are a perceptual failing that is often dismissed as being of the time he wrote. This criticism is often seen as an obvious and unoriginal charge given our contemporary ‘woke’ views of blatant sexism and misogyny. However, I am inclined to argue that some of today’s Black liberation movements are just as blinded by how patriarchal power understructures even our best intentions, so much so that acts of intersectionality turn out as an optics opportunity, perfunctory gesture or the fulfillment of an obligatory quota.

II.

Michaëlle Sergile’s artistic practice sets its inquisitive sights toward the expanding, often hazy space of the past. This backward drift is an investment in uncovering sunken moments in history, particularly histories made after the 20th century concerning the larger Black diaspora, with an emphasis on women. But ‘uncovering’ such moments belies Sergile’s extensive engagement. These slivers of the past are often starting points for questioning, wonder, speculation and the possibilities of overwriting, re-drafting or expanding upon those histories.

As I write this, Sergile is in the last stretch of her graduate studies at Concordia University in the Fibres and Material Practices department. It's a journey that’s taken a better part of four years, due partly to the pandemic and studio equipment setbacks. Among the various means her work manifests, weaving has become a process of close significance. It's time-consuming, labour-intensive, and requires a great deal of patience. But it seems congruous for the granular affirmation of histories the artist is continuously preoccupied with. In one of her earlier formal presentations of woven works, Black Skin, White Masks (2017), she reexamined Fanon’s book under critical reconsideration. Speaking to Sergile about the book, she acknowledged Fanon’s brilliance as a political thinker. However, for her, there were also gaps in his thinking that needed to be challenged, particularly in BSWM. Admittedly, having engaged with Fanon’s work only second-handedly, I became curious about Sergile’s query.

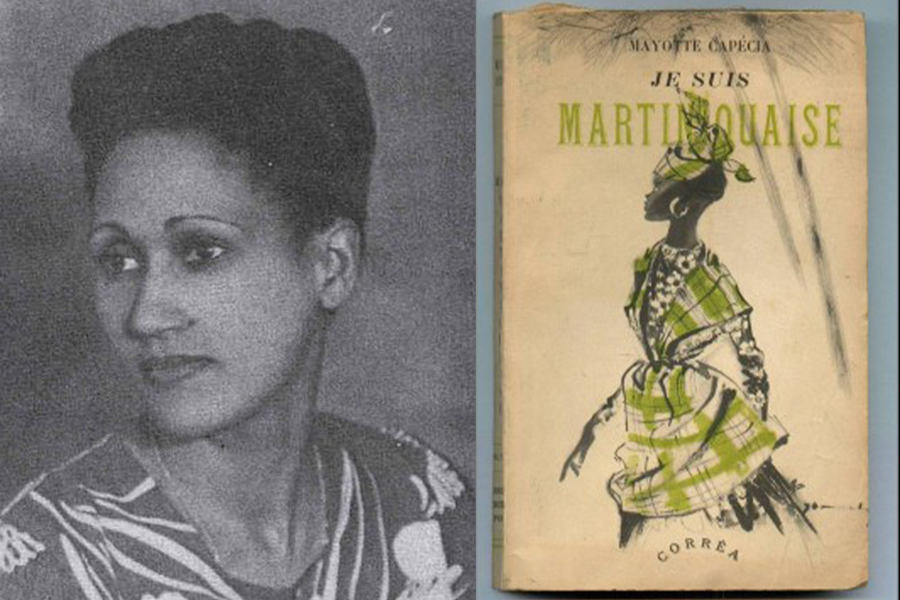

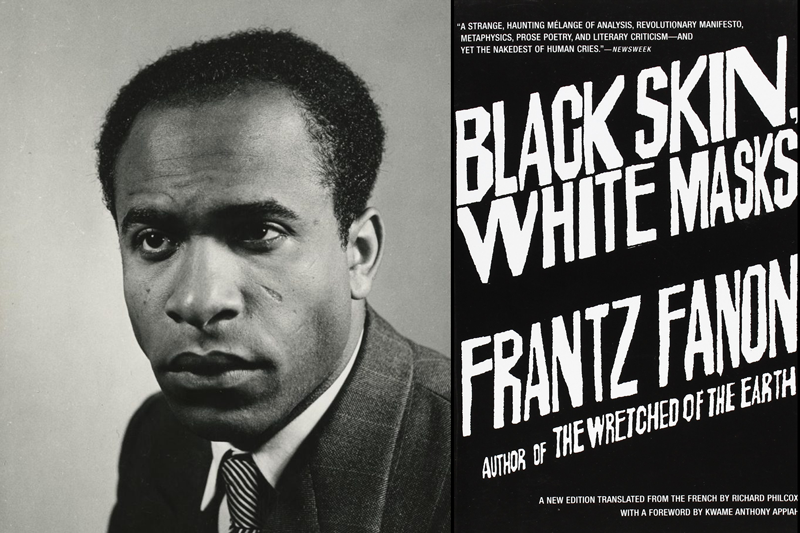

Portrait of Mayotte Capécia and cover of her book Je suis Martiniquaise.

Portrait of Mayotte Capécia and cover of her book Je suis Martiniquaise.

When she became interested in educating herself on postcolonial discourses, especially from Black thinkers and artists, Fanon was among the standouts. He references various other works to shape his arguments in BSWM, all of which were authored by men. And as Sergile observed, “the only time he brought up a woman’s name was to talk about how bad of a writer she was. He literally silenced [this] woman. A Black woman.” The woman Sergile is referring to is Lucette Ceranus, a writer also from Martinique who went by the pseudonym Mayotte Capécia. The piece of literature that was scornfully scrutinized (along with its author) for its worldviews was the semi-autobiographical novel I Am a Martinican Woman (1948). In BSWM, Capécia’s views–on miscegenation and sexual and economic autonomy–are wielded as bases to universalize and pathologize the Black woman as a colonial subject. “He’s someone who is very powerful for history,” Sergile opined on Fanon, “but someone who was really wrong for [B]lack women.” “Just because someone is fighting for our community doesn’t necessarily mean they are doing the right thing for everyone in it,” she said with conviction. As part of her research into Capécia’s unique experiences from the era she wrote in, Sergile dedicated two projects to the overlooked merits of Capécia as a thinker and cultural producer. One is an intricate sculptural weaving piece that included strands of Sergile’s own hair, From Fanon to Capécia (2018-2019). It was her way of reaching across time to find affinity with a woman whose presence in the Caribbean literary canon was overshadowed by Fanon’s domineering voice. The other piece is From Capécia to Fanon (2020). It is a photographic fabric piece that overlays clippings of Capécia’s writings. Sergile’s annotations are embroidered with red thread atop a tender portrait of Capécia. Here again, the artist secures a dwindled moment in history and places it within our sights. In doing so, she expands on its significance so it can be present in the future.

Documentation of Sergiles’s work titled From Fanon to Capecia. Courtesy of the artist.

Documentation of Sergiles’s work titled From Fanon to Capecia. Courtesy of the artist.

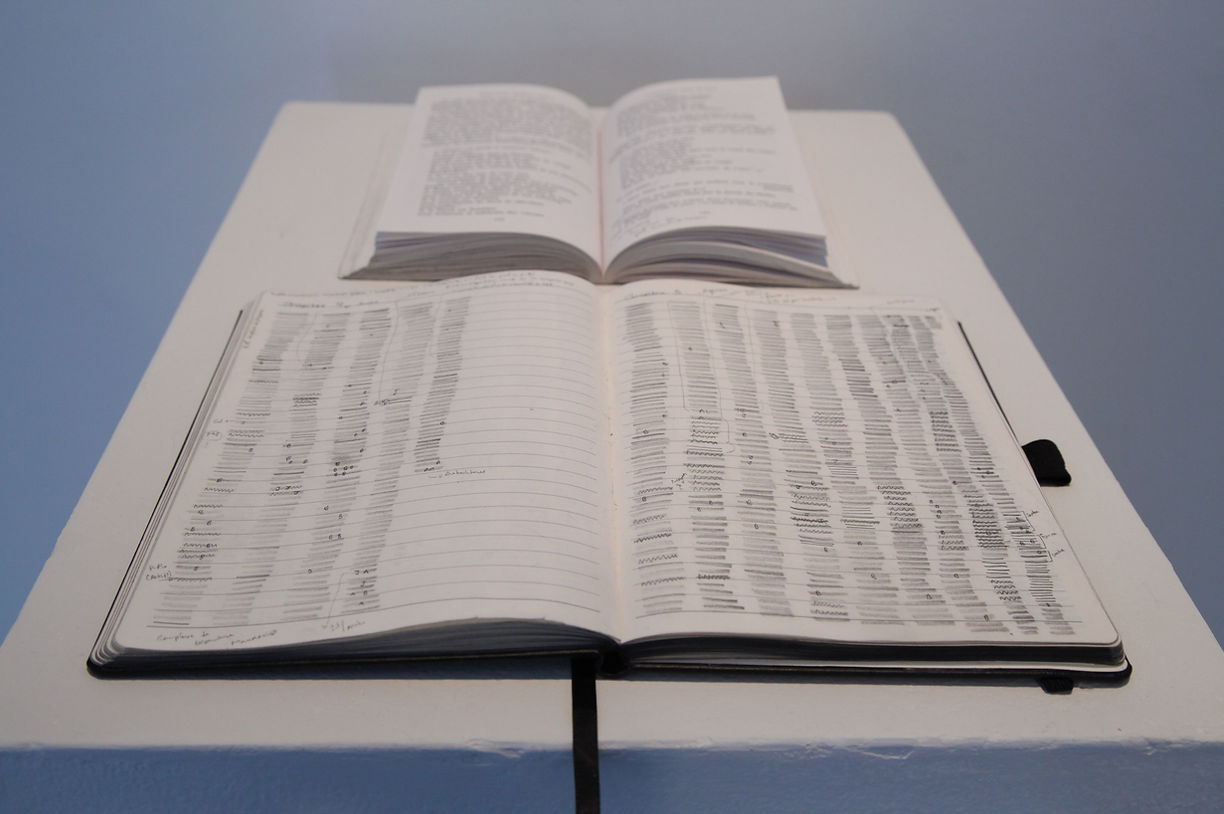

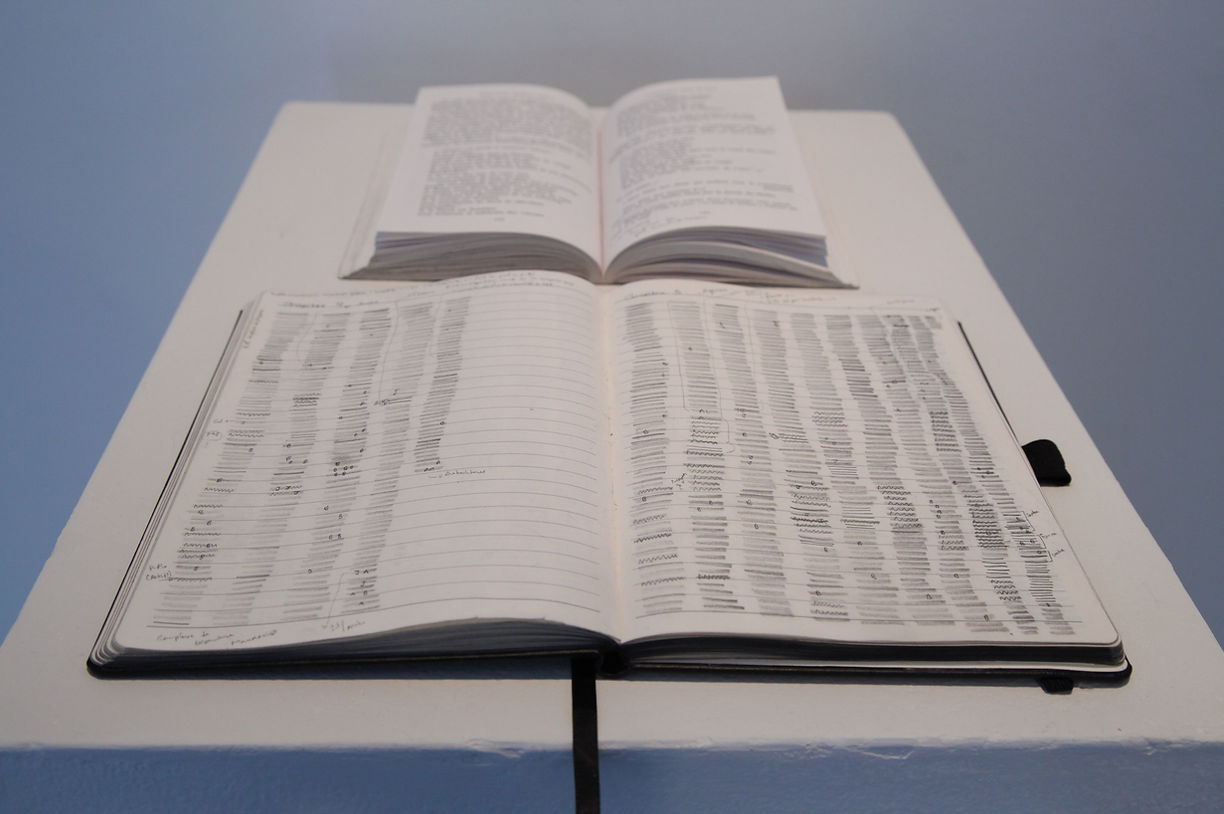

After a period of close reading and meditating on BSWM, Sergile set out to update Fanon’s text. She inscribed an intersectional perspective to the cause for liberation that was narrowly defined at the heart of the book. She did this first by journaling, annotating and replacing Fanon’s exclusionary mode of address with more accommodating pronouns. The artist later developed a coding system for her loom as a guide to weave, line by line, her new revisions of the text. Layers of horizontal black and white threads converging with vertical ones amalgamate to form a monochrome tapestry. But looking closer, the artist intercepts that monochrome binary with hues oscillating between and outside the rigid black and white frame Fanon’s discussion fell into. The result of this is eight individual weavings representing the book’s eight chapters. In exhibition contexts, the artist sculpturally drapes each in a row from the ceiling so the viewer can walk around it to view the intricacies.

Annotations from the installation Black Skin, White Masks. Courtesy of the artist.

Annotations from the installation Black Skin, White Masks. Courtesy of the artist.

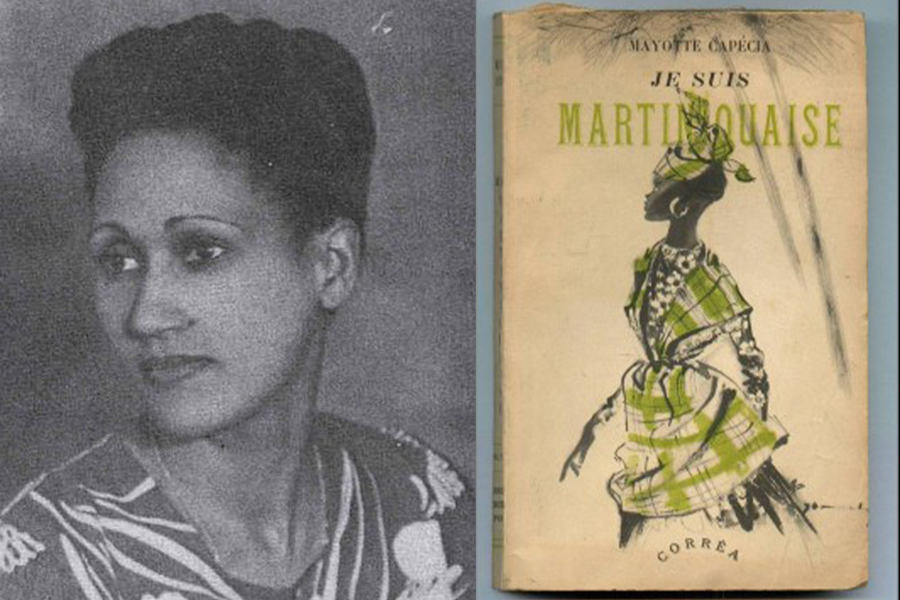

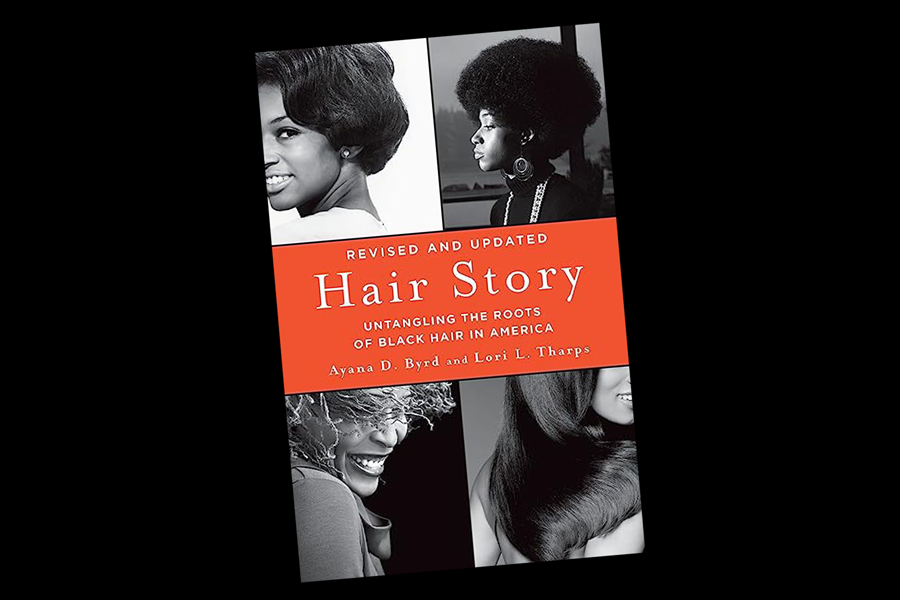

I think of the artist’s remedial weaving here as purposefully eschewing portrayal in legible terms. In its stead, Sergile implies that repair through a more embodied material practice. It is a method of communicating that sidesteps the sourced written language for a tactile literacy not readily intelligible or consumable. I find a relation in this line of thought with hair-braiding practices (a type of weaving in its own right) that doubled as communicative devices common among various West African communities and, later, among enslaved Africans in the New World. This practice comes from common oral retelling and legend. The narrative illustrates the inventiveness and resilience of slaves as they used available resources toward their own emancipation. Intricate hair braiding techniques doubled as an encrypted messaging system among enslaved Africans who sought escape plans under the nose of their masters. Author of Hair Story and professor at Temple University, Lori Tharps described hair braiding during the slavery period as not only a means to maintain contact with ancestral roots but also as a “map to freedom.” I like to form a convergence here, even if only theoretical, with Sergile’s textual weaving work, which, to the average viewer, appears as abstract and indecipherable. I think of this as a gesture of securing agency through the intimacy of the hand commingling with material knowledge.

Book cover of Hair Story by Lori Tharps.

Book cover of Hair Story by Lori Tharps.

Sergile’s Black Skin, White Masks (2017) now lives in the collection of the National Museum of Fine Arts of Quebec, an institution that harbours over 40,000 works of art and cultural artifacts dating back to the 16th century. It is one of several great feats for the artist; this piece, in particular, began at a time when she was still getting used to her weaving medium and how to think through it critically. Her drive to make this work almost preceded her ability to know how to or why. “Something in me needed to do this. I don’t know why but in my head, I had to do it.” I saw earnestness in her features as she told me this through our video call. I see the work as a felt impulse to resuscitate a piece of history from a static fate by making space in it for several others like her. “I do want to tell stories through this medium or tell stories of people who didn’t have the attention that they needed or deserved.” It is only fitting that her delicate revisions to a recognized piece of history are now being preserved in the kind of institution that often contains unalterable histories.

Peau Noire, Masques Blancs (2017-2018). Installed at the National Museum of Fine Arts of Quebec.

Courtesy of the artist.

Peau Noire, Masques Blancs (2017-2018). Installed at the National Museum of Fine Arts of Quebec.

Courtesy of the artist.

III.

In 1995, Michaëlle Sergile’s Haitian parents were in Chicago when she was born. She spent her early childhood in her parents' homeland of Port-au-Prince, Haiti, until about the early 2000s when they relocated to Montreal, Quebec, for a new life. This is where she spent the rest of her formative years and later evolved into a visual artist.

"She needed examples. She needed to see herself in those examples. This is when she discovered artists like Bisa Butler and Yinka Shonibare."

At first, she never considered being an artist, at least in professional terms. It didn’t seem like a viable option. She went to school for psychology with the intention of receiving accreditation in a field adjacent to art therapy. It was her way of keeping in contact with the arts at the minimum while also being gainfully employed. When she started taking art classes for her electives, it felt right. It didn’t feel like labour. She felt easily invested in every assignment. Later, she took Art and Politics, an art history class that shifted her thinking around how visual art can be practiced. It was there that she discovered Fanon. Around that same time, it became apparent to her the lack of Black artists being taught in her classes, which got her curious to do her own digging. She was curious about what other Black artists’ and cultural thinkers’ practices looked like, their motivations as artists, and if being an artist was something she could imagine doing in earnest. She needed examples. She needed to see herself in those examples. This is when she discovered artists like Bisa Butler and Yinka Shonibare.

One evening during her undergrad, over drinks and casual conversations with her friend and then schoolmate Alexandra Legault, Sergile got her introduction to weaving with Legault’s at-home loom. Since then, she has advanced to more complex looms that add intricacy to her work. Sergile constantly credits artist and technician Geneviève Moisan for her invaluable guidance in her learning process. Sergile currently works with the jacquard loom, creating a new body of imagistic works from an archive she recently discovered. These in-progress works started from an article Sergile stumbled upon. Then she reached out to Nancy Oliver-Mackenzie, a historian, archivist and a member of the Union United Church of Montreal. The church has been around since the early 1900s and is Montreal’s oldest English-speaking Black church with a long history in social justice for the Black community. They protested Nelson Mandela’s imprisonment, and after he got out, he visited the church. In 1902, a group was created called The Coloured Women’s Club of Montreal. It consisted of the wives of porters. They began the group to assist Black newcomers to the city. Because the majority of Black people in Montreal weren’t as comfortable going to preexisting churches, they worked together to create their own. Over the years, it has become a sanctuary for refugees, a food bank and, of course, a site for worship. Renowned jazz masters Oscar Peterson and Oliver Jones started attending and playing there long before they became widely known. More recently, Jones spearheaded fundraising efforts for renovations to the building.

Sergile volunteers at the church and assists Oliver-Mackenzie with digitizing some of their archives and database. The archives stored in the church’s basement include various member-submitted photographic documents accumulated over the years. Some are as old as 90 years. “It's hard to continue this history if no one is making sure it is somewhere safe and accessible,” Sergile tells me. “That’s what she’s been doing and I’ve been trying to help her build the website for it.” Most of the documents in the archives are in English, and Sergile is not certain anyone would care to translate them, but she is devoted to contributing her part. It has helped her learn more about the little-known histories of Black communities in Montreal.

Photo of members of the Coloured Women’s Club (1919) at the Union United Church. Image found in the

Concordia Archives.

Photo of members of the Coloured Women’s Club (1919) at the Union United Church. Image found in the

Concordia Archives.

A portion of this ongoing project is a part of her graduate thesis and will see the artist working on a larger scale. Through weaving, Sergile is reawakening, monumentalizing and immortalizing these sediments of Black history in the country. She will also take the task of translating documents that are in English into French as part of the project’s installation. This patient labour of translation is one I discerned in Sergile’s other textual works as well. In the soft-sculptural piece To Hold a Smile, the artist elaborates on the poem The Mask, originally written by American poet Paul Laurence Dunbar, whose parents were first-generation freed slaves. Sergile made the gravity of the poem’s essence accessible to Creole and French speakers through her meticulous embroidery work. Maya Angelou adapted that same poem with her own slant almost a century after the original. The poem is what Angelou describes as a “survival apparatus,” and for Sergile, the titular ‘smile’ is a shield for appearing palatable to a world that would rather deprive Blackness of its fecundity.

To Hold a Smile (2019) installation and video clip. Credit: Paul Litherland.

To Hold a Smile (2019) installation and video clip. Credit: Paul Litherland.

I’ve observed Sergile’s diligent work translating almost everything she writes about her work, or within her work, from French to English. It is something I personally admire, but I did wonder why she takes on the task. She writes even the casual captions in her social media posts in both languages. In my experience, artists from the region she’s based in often only prioritize their immediate French audience out of convenience. “I know people who say they don’t know much about Black history in Montreal because most of the archives are in English,” said Sergile. “They’ll say they didn’t know this or that information existed, or that book wasn’t translated, so we didn’t know that happened here. That really annoys me,” she remarked. “If you are serious about learning more, do the work of translation,” Sergile asserted not just to individuals but to organizations and institutions alike. “I can’t keep having this conversation with people who always say they can’t find information on Black history in Montreal. It’s just an excuse.” For Sergile, translation is a social and educational practice integral to her artistic work. If these Black cultural histories are to exist in the wider public consciousness, then translation becomes a cardinal necessity. “If you want to move forward and not repeat the same mistakes, then the information has to be translated and accessible elsewhere…there’s so much that has been written in English that Québécois.e.s can benefit from,” she pointed out.

Part of what Oliver-Mackenzie has been doing the last few decades as part of her work for the church is translating some of the histories connected to the establishment into French. It is a thankless job, Sergile explains, that she does out of love and an intrinsic impulse. Through her own visual practice, Sergile is extending that innate drive forward beyond the community of the church.

"Without hoisting history into a totalizing official status, it is kept alive amongst and within the very people who generate it."

When it comes to the cultural translation of Haiti’s complex political histories, Sergile’s family has been a constant understructure for her work. She consistently acknowledges their continued support for the knowledge she holds in her work. Since Sergile left Haiti at a rather early age, her memory of that place is limited. She’s constantly querying her parents, eager to fill in the gaps. A significant part of Haitian history is oral; through storytelling and interpersonal conversations, history is exchanged from person to person. Without hoisting history into a totalizing official status, it is kept alive amongst and within the very people who generate it. “My parents are living archives for me,” Sergile tells me. Her parents are currently in their mid-sixties, so they came of age in the 1970s and 80s when Jean-Claude Duvalier’s tyrannical government took over. Under his regime, broad swaths of the population fled the country due to increasingly untenable living conditions. An anti-Duvalier movement would later rise against and force him and his family out of office.

“I don’t think they realize how much information they give me about who we are and the histories we come from,” Sergile says of her family. Some of these inherited stories have informed works such as Fiyet Lalo (2021), a video and fabric installation that takes its name from a cautionary nursery rhyme sung among families to young ones during the dictatorship. This same song title is also a version of the name given to the militiawomen who were part of the Duvalier special operations unit, who were initially thought to be all men. Through her family’s stories, Sergile discovered that women, although few, took part in this oppressive military force that worked under the guise of serving their country. Earlier this year, the artist composed a sculptural piece that pointed to this little-known part of Haitian history. The piece, Lalo as Macoute (2022), articulated a version of these women’s military uniforms. Sergile’s rendering of this uniform was pieced together from the knowledge received from her family and other Haitian family friends alive during that era. The sculpture's final form was held in place with red strings, making for a disembodied figure with the Haitian flag hovering above it. Within the cubic vitrine in which it was suspended, this piece of a historical artifact is put up for contemplation and critical questioning.

Documentation of Lalo as Macoute. Installation view from Sightings 34. With the kind support of

Galerie Leonard & Bina Ellen, Concordia University, Montréal. Photo credit: Jean-Michael Seminaro.

Documentation of Lalo as Macoute. Installation view from Sightings 34. With the kind support of

Galerie Leonard & Bina Ellen, Concordia University, Montréal. Photo credit: Jean-Michael Seminaro.

IV.

The multidisciplinary artist and educator Deanna Bowen became one of Sergile’s advisors partway through her graduate studies. Since the 1990s, Bowen’s auto-ethnographic practice has relied closely on archival and commemorative materials, often those related to her family. It is fitting that Bowen’s guidance came into contact with Sergile’s thinking, given their respective ways of pushing for a new relationship with the past. “She always asks good questions and in the right way,” Sergile remarked on Bowen. One thing Bowen sowed in Sergile’s thinking was to scale the work she tasks herself with. It is something Sergile never considered, but for Bowen, it is a way of doing service to the depth of her subject matter—making the present absences of these histories resound. It is a small but crucial piece of counsel that has shaped the artist’s practice. “She told me not to be afraid to take space because the work needs to take space,” Sergile recalled Bowen’s encouragement. “I really felt something when she told me that. As a person, most times, I realize that I don’t take the space that I could take, and I just let others take up space instead.” For Sergile, Bowen’s suggestion felt like a wake up call—not just in her practice but in her life. It was a reminder that the undercurrents running through her work don’t only concern herself but also other diverging communities within the diaspora. As such, her acts of stewardship with archives, and the care for the stories embedded, need to take the space required to do them justice.

"Hopefulness encompasses the journeys backward that Sergile’s work undertakes. This is especially so in the way it implicitly considers the future ahead."

“We all have that imposter syndrome. There’s always some self doubt,” Sergile shared when I asked why she initially felt hesitant to scale her work and take up space. More importantly, however, she explained to me the feeling that textile-based art doesn’t belong in certain contemporary art contexts, and how, in this way, it can be intimidating to present or take up any space. I see this hesitancy as an effect of the myopic Western art canon in which artists like Sergile operate. Western art history creates these artificial divides between crafts, decorative arts, applied arts and the sacred ‘fine arts.’ Historically, textile arts have been relegated to domesticity and regarded as work for women, while the fine arts favoured paintings and sculpture, which have been predominantly dominated by men. It is a fruitless stratification that still survives and impacts the confidence of emerging practitioners.

But as Sergile shared with me, several artists work in these marginalized mediums and propel them beyond the attenuated histories they’ve been held in. This wave of textile-based practice continues to offer her validation for her practice. It is only felicitous that Sergile is using the same narrowly-defined medium as dialogical vessels, bringing the past and present into contact. They access and communicate buried histories, and in doing so, these textile works share a different testimony of the materials and mediums she uses. Hopefulness encompasses the journeys backward that Sergile’s work undertakes. This is especially so in the way it implicitly considers the future ahead. Her work gives me new eyes for reconsidering settled notions of Black diasporic histories. She’s teaching me a lot, and I’m learning.

ABOUT THE AUTHOR

Luther Konadu is an artist and writer based in Winnipeg. He currently runs and contributes to Public Parking; an online publication that serves to highlight conversations with emerging thinkers and creators about their art practices. He has also contributed writing for Akimbo Blog, Canadian Art Magazine, and was a selected writer-in-residence at Gallery 44 (2019). His studio work includes photography, painting and sculpture, as he contends with the history of these mediums and their influence on contemporary culture. The National Gallery of Canada named him a finalist of the 2019 New Generation Photography Award. He most recently is a recipient of the 2019 Salt Spring National Art Prize and the 2020 Sobey Art Award. Konadu has exhibited at New York’s Aperture Foundation, and his work has appeared in the New Yorker, CNN, and Border Crossing.

ABOUT THE ARTIST

Michaëlle Sergile is an independent artist and curator working primarily with archives including texts and books from the postcolonial period from 1950 to the present. Her practice aims to understand and rewrite the history of Black communities, specifically women, or communities living between intersections, through weaving. A medium often perceived as a craft and categorized as feminine, the artist uses the lexicon of weaving to question relationships of gender and ethnic domination. You can follow her work through her website: www.michaellesergile.com

I.

Auguste penseur postcolonial, activiste politique et psychanalyste de la Martinique, Frantz Fanon est âgé de 27 ans environ lorsque paraît en 1952 son premier ouvrage autobiographique (qui fut d’abord une thèse refusée), Peau noire, masques blancs [PNMB]. On le considère aujourd’hui comme un classique impérissable et un jalon important en matière d’enquête philosophique et de théorie culturelle. Il y a de cela deux étés, alors qu’une reconnaissance générale de la violence structurelle affligeant la vie des Noir.e.s atteignait un point critique, ne serait-ce que pour un instant, son nom et son œuvre refaisaient surface dans l’air du temps collectif surtout via une variété de listes de lecture et de documents infographiques antiracistes parus dans les réseaux sociaux – ce qui n’est pas sans rappeler les déclarations toutes faites sur la reconnaissance territoriale qu’on entend à la moindre rencontre formelle, les mots remplaçant ainsi les actions. Mais je m’écarte du sujet.